NTT東日本関東病院 専任医療安全管理担当者 栗原博之

日本における2004年7月現在の携帯電話普及率をみると、人口1億2,758万人に対して携帯電話契約台数は8,315万台、PHS契約台数は497万台であり、単純に人口に対しての携帯電話とPHSの契約台数の割合は69%である。

この10年の間に携帯電話とPHSは驚異的な普及をし、利用者の利便性は著しく向上してきている。

その一方で携帯電話、PHSの普及に伴って、利用時のマナーに関する問題、自動車など運転中での電話機利用に関する問題、電話機から発信される電波による医療機器への障害など様々な問題が取りざたされてきている。

PHSの電波出力は携帯の10分の1

ところで、携帯電話とPHSとでは機器から出力される電波の強さに10倍もの違いがあることをご存知だろうか。デジタル携帯電話端末の出力が0.8Wであるのに対して、PHS端末の出力は0.08Wなのである。この電波の強さの違いは医療機器への影響の違いになって現れてくる。

1995年〜96年にかけて日本医療機器関係団体協議会とNTT移動通信網株式会社で行った実験では、電波によって干渉を受けた医療機器の割合は携帯電話では66.1%であったのに対して、PHSでは8%であった。また、最大干渉距離では、携帯電話が400cmであったのに対して、PHSでは65cmであった。この結果から、いかにPHSが医療機器に影響を及ぼしにくいかがお分かりいただけるだろう。

最近、病院スタッフが仕事中に携帯電話のようなもの持っている姿を目にする。いわゆる院内専用のPHSを導入している病院が増えてきている。当院でも2000年の新病院開院時に院内PHSを導入し、全ての医療スタッフがPHS端末を携行している。

この電話は、実に便利でもあり、酷な(?)ものでもある。院内どこにいても連絡したいときには電話を探さずにすぐに電話を掛けられ、あるスタッフに連絡を取りたいときには直接PHSに連絡すれば連絡が取れるという、まさに優れものである。しかし、裏を返せば病院内ではいつでも電話が掛かってくる可能性があるということなのだが…。

それはさておき、当院の院内PHSは院内どこでも使用が可能である。これを読んだ読者の方はまさかICUとかCCUは禁止だろうと思われるかもしれないが、実は使用可能である。もちろんICUとかCCUで使用している医療機器できちんと実験した上での判断である。

院内PHSによるトラブルは皆無

ここで挙げた例はあくまでも当院での例であり、医療機器への障害が無いことを保障するものではない。各施設で導入、利用範囲の拡大などを検討する際には医療機器への影響を検証することが必要である。なお、使用開始してから4年以上が経過したが今まで院内PHSによる医療機器のトラブルの報告は1例も無い。 ここで挙げた例はあくまでも当院での例であり、医療機器への障害が無いことを保障するものではない。各施設で導入、利用範囲の拡大などを検討する際には医療機器への影響を検証することが必要である。なお、使用開始してから4年以上が経過したが今まで院内PHSによる医療機器のトラブルの報告は1例も無い。

なお、院内PHSには一般の携帯電話やPHSと区別できるように赤十字マークのシールを貼り、ストラップを院内共通として、一般の電話機と区別できるようにしている。導入当初は院内PHSに対する問い合わせが多数あったが、今では問い合わせもなくなったと聞いている。

さて、この記事をお読みになっている方々の病院では携帯電話、PHSの利用をどのように規制されているのだろうか。大きく分けて2つのパターンになるのではないかと推察される。

まず、ひとつが全面的に携帯電話、PHSの院内での使用禁止としている病院。もうひとつが、利用可能区域を設けて部分的に携帯電話、PHSの使用を許可している病院に分かれるのではないだろうか。当院の現況は後者である。

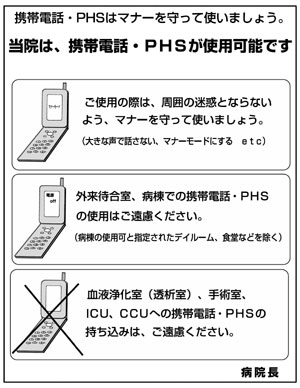

当院では携帯電話、PHSの利用に関しては持ち込み禁止、使用禁止(電源を切ることを原則としている)、使用可能の3段階に分けている。図に示すようなポスターを玄関および院内の主要箇所にある掲示板に掲示している。

重要な医療機器の多いICU、CCU、手術室、透析室は持込を禁止しており、入り口には携帯電話の絵に×印をした掲示を行っている。病棟では使用を許可しているデイルーム、食堂など以外では使用を禁止している。外来は待合室、診察室を除いて使用可である。

電波環境協議会「指針」が参考

今回紹介した当院での例は電波環境協議会(http://www.arib.or.jp/emcc/)の「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」に示されている内容とほぼ同様の対応である。もうご覧になった方も多いかと思うが、まだご覧になっていない方はぜひ一度見に行っていただきたい。携帯電話、PHSの心臓ペースメーカーに対する影響の調査結果についてもかかれている。詳しくはホームページを確認願いたい。

当院での例があまり参考にはならなかったかもしれないが、携帯電話、PHSの使用を禁止している病院では、ぜひ患者様の利便性も考慮して病院建物内での限定使用を検討いただきたいと考えている。その際には、くれぐれも安全性の確認をお忘れにならないようにご注意いただきたい。

携帯電話の院内使用−全面禁止が80.5%、部分使用可が19.5%

共同通信社が7月に発表した大学病院と700床以上の病院計171施設を対象にした調査結果(回答は123施設)によると、99施設(80.5%)が携帯電話の院内使用を「全面禁止」。24施設(19.5%)が「部分的に使用可」と回答した。

「全面禁止」と答えた病院の51.5%は「使用希望が多い」などの理由から再検討する考えを持ち、「医療機器誤作動の恐れがなくなれば検討の余地あり」との条件付回答もあった。

その逆に、「全面禁止」施設の32.3%は「静かな環境を保ちたい」「電磁波が全く影響を与えないという証明がない」などの理由で「再検討の考えがない」とした。

携帯電話に関する事故やトラブルが「あった」病院は全体の6.5%(8施設)。使用マナーなどが原因のトラブルが7施設、電磁波による医療機器の誤作動が1施設で、患者の容体に影響する事例はなかった。

|